障害者雇用の対象に精神障害が加わったのは2018年のことですが、それ以降、発達障害の人の就職・雇用の状況はどう変わってきたのでしょうか?

発達障害の人は、脳の構造や機能に特徴があり、一般的な社会のルールやコミュニケーションに苦手意識を持つことが多いです。

しかし、その一方で、ITや芸術など、特定の分野や能力に秀でている人も少なくありません。

発達障害の人が適切なサポートや理解を得られれば、健常者と同等かそれ以上の働きをすることができます。

しかし、現実には、発達障害の人が障害者雇用の枠で採用される割合は、身体障害や知的障害に比べて低いのが事実です。

この記事では、発達障害の人の就職・雇用に関する最新のデータと見解をお伝えします。

障害者雇用の割合と精神障害(発達障害)の推移

障害者雇用とは、障害者が一般の企業や公共機関などで働くことを促進するために、国が定めた法律に基づいて行われる制度です。

障害者雇用には、身体障害、知的障害、精神障害の3つの区分があります。

精神障害の区分には、発達障害のほかに、うつ病や統合失調症などの精神疾患が含まれます。

発達障害は先天的なものであり、治療することはできませんが、精神疾患は後天的なものであり、治療することができます。

障害者雇用の割合は、障害者雇用促進法によって、5年ごとに引き上げられています。

現在は、民間企業では2.3%、公共機関では2.6%が障害者雇用の義務割合となっています。

この割合は、令和6年からは2.5%、令和8年からは2.7%になる予定です。

障害者雇用の割合が増えているということは、障害者の就職・雇用の機会が増えているということですが、その中で、精神障害(発達障害)の人の割合はどうなっているのでしょうか?

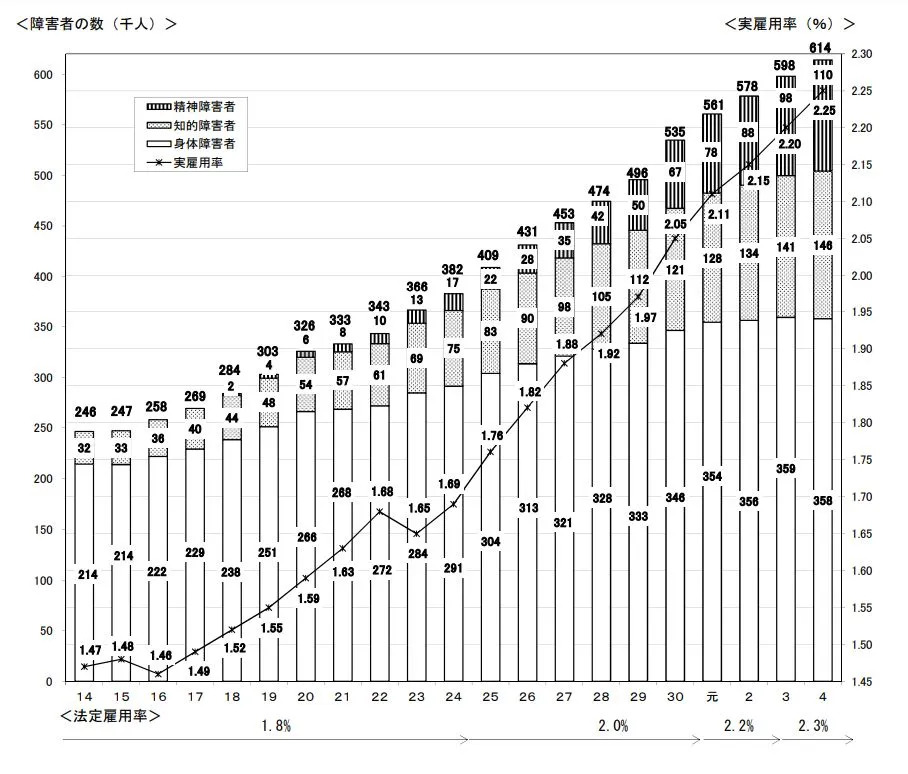

厚生労働省が発表した障害者雇用状況のグラフを見てみましょう。

グラフからわかるように、平成30年に障害者雇用の対象に精神障害が加わってから、精神障害の人の雇用率は増加傾向にあります。

平成30年の障害者雇用の全体の人数は約53.5万人でしたが、そのうち精神障害の人は約6.7万人で、全体の約12.5%でした。

令和元年には、精神障害の人は約7.8万人に増えて、全体の約13.8%になりました。

令和2年には、精神障害の人は約8.8万人に増えて、全体の約15.3%になりました。

令和3年には、精神障害の人は約9.8万人に増えて、全体の約16.3%になりました。

令和4年には、精神障害の人は約11万人に増えて、全体の約17.9%になりました。

令和5年、2023年の障害者雇用および、精神障害の雇用率はまだ発表されていませんが、過去の傾向から推測すると、障害者雇用の全体の人数は約63.5万人になり、精神障害の人は約12万人になると予想されます。

これは、障害者雇用の全体の約19.5%が精神障害の人であることを意味します。

つまり、障害者雇用の中で、精神障害(発達障害)の人の割合は、年々増加しているということです。

しかし、それでも、障害者雇用の全体の約8割は、身体障害や知的障害の人が占めています。

これは、企業や公共機関が、障害者雇用の枠で採用する際に、身体障害や知的障害の人の方が、精神障害(発達障害)の人よりも、働きやすいと判断しているからでしょう。

身体障害や知的障害の人は、体や知能に問題があっても、脳の機能や精神状態は健常者と同じであることが多いです。

そのため、一般的な社会のルールやコミュニケーションに適応することができます。

一方、精神障害(発達障害)の人は、脳の構造や機能に特徴があり、社会のルールやコミュニケーションに苦手意識を持つことが多いです。

そのため、企業や公共機関で働く際には、周囲の理解やサポートが必要になります。

しかし、現実には、企業や公共機関は、精神障害(発達障害)の人に対して、十分な理解やサポートを提供しているとは言えません。

精神障害(発達障害)の人は、障害者雇用の枠で採用されても、職場での適応や定着が難しいという問題があります。

発達障害の人の就職・雇用における課題と解決策

発達障害の人の就職・雇用において、最大の課題は、職場での適応や定着です。

発達障害の人は、自分の能力や特性に合った仕事を見つけることができれば、高い生産性や創造性を発揮することができます。

しかし、そのためには、職場での人間関係やコミュニケーション、業務の進め方や評価方法など、様々な面での配慮や支援が必要です。

しかし、現状では、企業や公共機関は、精神障害(発達障害)の人に対して、必要な配慮や支援を行っているとは言えません。

多くの場合、障害者雇用の枠で採用しただけで、その後のフォローアップや研修が不十分です。

また、障害者雇用の枠で採用された人は、給与や待遇が健常者よりも低いことが多く、モチベーションや自信が低下することもあります。

このような状況を改善するためには、以下のような解決策が考えられます。

・企業や公共機関は、精神障害(発達障害)の人の特性や能力を理解し、適切な職種や業務を割り当てること。

・企業や公共機関は、精神障害(発達障害)の人の職場での適応や定着を支援するために、専門のコーディネーターやメンターを配置すること。

・企業や公共機関は、精神障害(発達障害)の人の働きに対して、適正な給与や待遇を支払うこと。

・企業や公共機関は、精神障害(発達障害)の人の能力や貢献を評価するために、健常者と同じ基準ではなく、個別の基準を設定すること。

・企業や公共機関は、精神障害(発達障害)の人のキャリアアップやスキルアップを支援するために、継続的な研修や教育を提供すること。

以上のような解決策を実施することで、発達障害の人の就職・雇用の状況は大きく改善されると考えられます。

まとめ

この記事では、発達障害の人の就職・雇用に関する最新のデータと見解をお伝えしました。

発達障害の人は、障害者雇用の枠で採用される割合は年々増加していますが、それでも、身体障害や知的障害の人に比べて低いのが現状です。

発達障害の人が職場で活躍できるようにするには、企業や公共機関が、精神障害(発達障害)の人に対して、理解やサポートを提供することが必要です。

発達障害の人は、自分の能力や特性に合った仕事を見つけることができれば、高い生産性や創造性を発揮することができます。

そのためには、企業や公共機関が、障害者雇用の枠だけでなく、人材として評価し、適切な職種や業務を割り当て、適正な給与や待遇を支払い、キャリアアップやスキルアップを支援することが必要です。

発達障害の人は、障害者雇用の枠でなくても、一般の雇用の枠で採用される可能性もあります。

そのためには、発達障害の人自身が、自分の能力や特性を理解し、自信を持ち、自己アピールすることが必要です。

発達障害の人は、障害者雇用の枠であっても、一般の雇用の枠であっても、社会に貢献できる人材です。

そのことを、企業や公共機関はもちろん、社会全体が認めていくことが必要です。

以上が、発達障害の人の就職・雇用に関する最新のデータと見解のまとめです。

この記事が、発達障害の人の就職・雇用に関心のある方にとって、有益な情報になれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。