私は、約5年くらい前から障害年金を受給しています。

申請理由としては、広汎性発達障害があり、23年以上のひきこもり状態、そして全体的なIQが67という、なかなかハードモードな状態です。こういった背景から、障害年金の受給対象となりました。

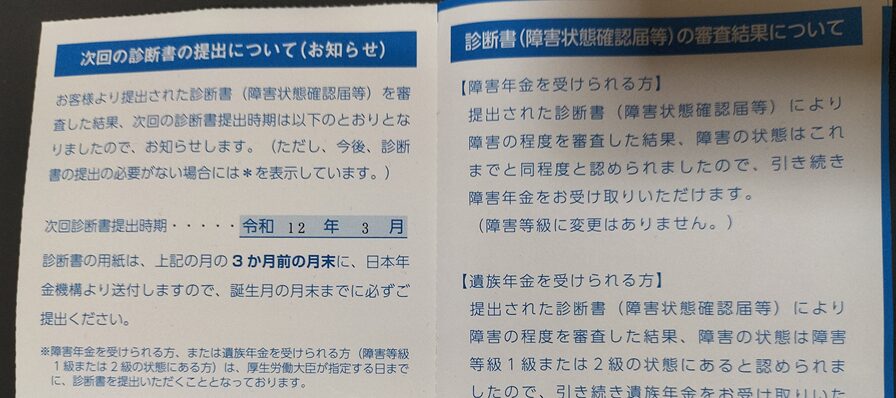

最初に申請したときは、「2年ごとの更新」と言われていて、まあそういうものかと思っていたんですが、その次の更新では「3年後」、で、今回の更新ではなんと「5年後」でOKということになりました。

更新の間隔がだんだん延びていっています。これはもう手遅れ、末期状態と見なされたということなのかもしれません。

良くなったわけじゃないけど、悪化もしていない。なので「このまま維持でいいです」という、年金側の“そっとしとこう感”を感じます。

障害年金の更新手続きの仕方について

障害年金の更新手続きの仕方について

障害年金の更新手続きは、実はそんなに難しくありません。

基本的には、今通っている精神科や心療内科の担当医に診断書を書いてもらうだけです。

ただし、地味にお金がかかります。

この診断書、保険適用外なので、普通の診察料とは別にかかります。私の場合は1万円ほどでした。病院によって料金に差はありますが、安くはないです。財布にダメージです。

ちなみに、今回の更新は2回目だったんですが、前回と少し違っていて、年金事務所から医師に渡すための書類一式が事前に送られてきていました。

私の記憶では、3年前の更新時にはそんな書類は来なかったように思います。制度がアップデートされたのでしょうか。

しかし私は、更新の案内が届く前に、うっかり「もうそろそろ更新の時期だし、診断書書いてもらおう」と思い立って、先に病院にお願いしてしまいました。

その結果、年金事務所から届いた書類が丸ごと無駄になりました。雑に言えば、フライングです。

あと、そもそも更新手続きを市役所でやるものだと勘違いしてましたが、実際は年金事務所です。もしくは郵送でも手続き可能です。

12月ごろに、私はそのまま直接年金事務所へ書類を持ち込んで提出しました。

その際、窓口の職員さんが「この診断書でOKなのか」念のため書類を送る先に電話で確認してくれました。

結果的には「特に問題なし」とのこと。まあ、年金事務所からの様式と病院で作った診断書が、ほぼ同じ内容だったので、セーフだったのだと思います。

障害年金の更新の知らせや結果はいつ届く?

障害年金の更新に関するお知らせ(更新用診断書の提出依頼)は、基本的に支給期間の満了時期の約3か月前に送られてきます。

つまり、「更新近いかも?」と自分でうっすら気づき始める頃に、ちょうど封筒が届く感じですね。もちろん、年金機構の気まぐれや地域差で多少前後することはあるみたいですが、大体そのあたりです。

このお知らせの中には、診断書の様式(病院に渡すやつ)や返信用の書類、説明資料などが一式入っています。

それを使って病院で診断書を作成してもらい、提出すればOKです。提出期限も一緒に記載されているので、ちゃんと読んでスケジュール組むのが大事。

でも私は、その書類が来ることを知らずに、診断書自体も心療内科の担当医に作ってもらいました・・・。

そして、更新後の結果(支給継続・等級変更・支給停止など)については、提出してから2〜3か月くらいで通知が来ることが多いです。

ただしこれもケースバイケースで、審査がスムーズなら早めに来るし、内容に確認事項が多いとちょっと遅れたりします。

ちなみに、私が12月後半に申請してから、更新の結果葉書が来たのは、4月11日頃でした。(私の場合、障害年金は4月に更新)

障害年金の更新は厳しい?

「障害年金の更新って、厳しいの?」という不安、これけっこう多くの人が感じてると思います。

結論から言うと、初めての申請と同じくらいの厳しさだと思っておくのが無難です。

つまり、最初の申請と同様に、提出する診断書や添付書類の内容がしっかりしていれば、そこまで神経質になる必要は無いです。

でも、注意したいのが、「症状が改善した」と判断されると、支給が止まったり、等級が下がる可能性があるということがあります。

なので、診断書の内容はめちゃくちゃ重要!

私の場合は、心療内科の主治医に「状態は特に変わっていないので、前回と同じ内容で記入してください」と伝えて診断書を書いてもらいました。こういうお願いは、言葉を選びつつ、ちゃんとお願いしておきましょう。

そして、障害年金の認定で最も重視されるのは、病名ではなく、日常生活にどれだけ支障が出ているかという点です。ここ、みんな忘れがちだけど最重要チェックポイントです!

たとえば:

1級:日常生活のほとんどが自力では困難で、常に他人の介助が必要な状態

2級:日常生活にかなりの支障があり、状況によっては支援が必要な場面が多い

3級:就労において著しい制限がある(※これは厚生年金に加入している人だけが対象)

つまり、「この病気だからこの等級」ということではなく、「どれだけ生活が自立してできているか」がカギなんです。

私自身は、完全に1人で生活できるほどではないけれど、かといって常に介助が必要というわけでもない、いわゆる“境界ライン”にいる感じなので、2級相当という判断になっています。

更新時に一番怖いのは、「一見、安定してそう」に見える内容の診断書が出てしまうこと。

支給継続の判断は、実際の生活ぶりに沿って正確に記載されているかどうかがすべてです。油断して医師に「安定してきた」とか言うと、そのまま診断書に書かれて詰みます。ほんとに。

障害年金の更新が落ちる理由

障害年金の更新が「落ちる」…つまり支給が止まったり、等級が下がったりする理由はいくつかあります。

しかも厄介なのは、「え、そんな理由で!?」みたいなパターンも普通にあるってこと。以下によくある落とし穴をまとめてみました。

1.診断書の内容が“良くなった風”になっている

これ、圧倒的に多いパターン。

本人の症状や生活状態は変わってないのに、医師の診断書がサラッと軽めに書かれてしまうと、「改善したのかも」と誤解されてしまいます。

特に「日常生活能力の判定」「その程度」の欄で、“適応できている”寄りの記載になると、スパッと等級が下げられたり、支給自体が止まったりします。

たとえば「家事がある程度できる」とか「通院できているから問題ない」とか、そういう情報が“普通に生活できてる風”に見られてしまう可能性があります。。

いや、通院=健常者じゃないからな!?ってツッコミたくなります。

2.診断書の記載が雑or抜けている

単純に、診断書が未記入だったり、曖昧すぎたり、専門性が低かったりするケース。

担当医が障害年金に慣れていないと、必要な記述をスルーして書類的に弱くなることがあります。

その結果、「これ、生活にそんなに支障なさそうですね」→「等級外」と判断される地獄コンボ。

3.日常生活の支援状況が説明不足

一人暮らしや軽い就労支援を受けていると、それだけで「自立できてるのでは?」と思われる可能性があります。

支援がないと生活が成り立たない場合でも、それがきちんと書かれていなければ意味がないのです。

「一人で住んでる=一人で何でもできる」っていう短絡的な解釈をされないよう、

「どの部分でどれくらい支援が必要なのか」を明記してもらうのが超大事。

4.提出書類の不備・遅れ

これは発達障害あるあるかもしれない・・・。

「やろうとは思ってた」「封筒は開けた」「机の上には置いてある」——でも、気づいたら提出期限を過ぎてた。そんな悲劇が。

添付書類の不足や記載ミスなども含めて、審査が止まったり、最悪の場合『不備による支給停止』という、ダメージでかすぎる通知が届くこともあります。

提出書類、意外と地雷ポイント多いので、誰か信頼できる人にチェックしてもらうのも手です。

5.就労している(ように見える)

これは微妙なラインだけど、アルバイトや短時間の就労をしていると、それだけで「働けてる=生活できる=支給不要」と解釈されるリスクがあります。

本来は「どのくらいの負担で、どれだけの支援があって働けているか」がポイントなんだけど、診断書でそのへん説明されていないと、ただの「働けてる人」にされます。詰み。

というわけで、「変わってないのに落とされた」人たちの多くは、書類で損してます。

もしくは、医師が“良かれと思って”ポジティブに書いちゃったりして、逆効果になるパターン。

これ、もうガチャじゃん?って思うかもしれないけど、ガチャじゃないです。

ちゃんと説明すれば、ちゃんと通る可能性は上がります。

なので、「変わってません」だけじゃなくて、“どの点がどう変わってないのか”を具体的に書いてもらう努力が必要だと思います。

障害年金の更新が成功する確率は?

障害年金の更新が「成功する確率」というのは公式には無いです。

統計として数字が出てるわけじゃないので、「何%!」とは言い切れないのです。

でも、実務的な現場感覚としては、診断書と書類の内容がしっかりしていれば、継続されるケースの方が多いと言われています。

実際、障害年金の支給が継続されている人たちの多くは、

- 「状態は変わっていない」

- 「むしろ変えようがない」

- 「生活の支援が必要な状況が続いている」

という背景がきちんと書類で説明されており、そこがクリアになっているパターンです。

ただし!ここで大事なのは、「医師がちゃんとそれを書いてくれるかどうか」という点。

本人の体感がどれだけ正しくても、診断書がポジティブ寄りだったり、“曖昧”だったり、“ふんわり”してたりすると、審査側は「改善したのでは?」と判断しがちです。

この時点で、成功確率ガクッと下がります。医師との連携、大事。何回でも言う、必須項目!。

成功しやすいパターン

- 同じ医師が継続的に経過を見ていて、症状の変化が少ない

- 診断書の記載内容が、日常生活での困難さを具体的に記述している

- 就労していない、または就労していても支援を受けていることが明記されている

- 提出書類が期限内かつ正確で、抜けや誤字がない(地味に大事)

成功しにくいパターン(落ちやすいパターンとほぼ同じ)

- 「改善された」っぽい内容が書類に出てしまっている

- 医師が障害年金に不慣れで、曖昧な診断書を出してしまう

- 日常生活の支援が記載されていない(=一人でできてると誤解される)

- 提出ミス、遅れ、書類不備(また出た。地雷原)

まとめると、“確率”というより“書類の完成度で運命が変わる”というのが実際のところですね。

ゲームで言うと、確率補正のかかったダイスロールです。

初期値(診断書の出来)が高ければ、失敗する確率はかなり減ります。

「更新って毎回ドキドキする」っていう声、めちゃくちゃ聞きます。

でも裏を返せば、ちゃんと準備さえすれば、変な理由で落ちる確率はグッと下がるとも言えます。

不安があるなら、早めに主治医に相談しておくのがベストです。

あと、書類のコピーを撮っておいて、次の機会の参考にしましょう。

障害年金の更新が落ちたらどうする?

更新審査の結果が届いて、封筒を開けたら「支給停止」や「等級変更のお知らせ」が入ってた——

はい、絶望タイム発動ですね。心が折れる音が聞こえそうです。でも、落ちた=終わりではありません。

ここからが“第2ラウンド”のスタートです。落ち込むのは1日だけにして、対応に入りましょう。

1. まずは「不支給理由」を確認する

通知には、なぜ支給停止・等級変更になったのかの説明が(たぶんあっさり)書かれています。

とはいえ、「なんか全体的に良くなったと判断しました」みたいなふわっとした内容だったりするので、よく読んでもピンと来ないこともあります。

でもここが再審査のカギになるので、内容をちゃんと把握しておいてください。

2. 不服申立て(審査請求)という選択肢

納得がいかない場合は、「審査請求(不服申し立て)」が可能です。

これは、今回の決定に対して「ちょっと待って、それは違うと思う」と公式に主張する手続き。

基本的には、通知が届いてから60日以内に提出する必要があります。

「どうせ言っても無駄じゃ…」ってなるかもしれないけど、実際にはこの審査請求で支給が復活したケースもちゃんとあります。

提出先は年金事務所か地方厚生局(年金機構)です。用紙もそこでもらえます。

3. 再申請という道もある

一度落ちたあと、体調が悪化したり、生活状況が変化した場合は、新たに再申請することもできます。

ただし、初診日や診断書の取り直しなどが必要になる可能性もあるので、最初の申請と同じくらいの手間はかかります。

でも、落ちたまま泣き寝入りするよりは全然アリな手段です。

4. 社労士や支援団体に相談する

自力で全部やるのがしんどいときは、社会保険労務士(社労士)や、発達障害・精神疾患の支援団体に相談してみるのがおすすめです。

社労士は、障害年金の申請・更新・審査請求のプロ。

実際に現場でどんな記載が通りやすいか、どんな表現が誤解されやすいかを熟知しています。

「えっ、そんな書き方あるの!?」「それって通るんだ…」みたいな、目からウロコなアドバイスがもらえることもあります。

一人で何とかしようと頑張りすぎないことも、大事なスキルのひとつです。

ちなみに、私自身も障害年金(精神・発達障害)を初めて申請したときは、社労士さんに依頼しました。

必要書類の準備や、“どうすれば通りやすいか”といったコツも全部サポートしてくれて、本当に助かりました。

ただし、お金はかかります。

私の場合は、成功報酬も含めて30〜40万円くらいかかったと記憶しています(ちょっとうろ覚え)。

もちろん事務所によって金額や報酬形態は異なります。

なかには、無料相談を受け付けている社労士団体や支援機関もありますが、サポートがやや限定的だったり、あまり親身に対応してもらえないケースもあります。

次に向けてできること

- 落ちた診断書と通知はコピーを保管。どこが弱かったのか後で見直す材料になる

- 主治医と今後の申請・審査方針について相談しておく

- 自分の生活状況を記録しておく(日常で困っていること、支援が必要な場面など)

- 無料でもいいので社労士に相談してみる

障害年金は、一度止まっても、もうダメってわけじゃないです。

でも動かないと何も変わらないから、小さくても動くこと。それが、次につながる一歩です。

まとめ

障害年金の更新手続きは、思った以上に気力と根気がいる作業です。

書類は地味に複雑だし、診断書は命綱。

しかも、「変わってないのに切られるかも…」という不安が常に頭の片隅にある。精神衛生に悪いイベント、ランキング上位。

でも、ちゃんと準備をすれば、“よくわからない理由で落とされる確率”は確実に下げることができます。

今回の記事では、自分の体験をベースにして、

- どんな流れで更新が進むのか

- 何が原因で落ちるのか

- どうすれば成功の可能性が上がるのか

- そして落ちたときにできる対応策

…これらをできる限りリアルな形でまとめてきました。

ポイントは、「生活に支障がある」という現実を、診断書と書類でちゃんと伝えること。

そして、必要であればプロや支援団体の力を借りること。

一人で戦わなくていい。これ、本当に大切です。

それでも更新通知が届くたびに不安になる人も多いと思います。

わかります。私も、封筒を開ける前は毎回ちょっと深呼吸してから開けますから。何あの儀式。

でも、この記事が少しでも、「自分だけじゃないんだ」とか「こうすればいいのかも」と思えるヒントになれたら嬉しいです。

更新に挑むすべての人へ。

無理せず、抜け漏れなく、焦らず、少しずつ。

あなたの生活が、これからも安定して続いていきますように。